Très attaché au fantastique et à l’horreur (on l’a vu au générique de La Cité des monstres d’Alex Winter et Tom Stern, La Nuit de l’épouvantail de Jeff Burr ou encore Uncle Sam de William Lustig), Bob Murawski a monté la plupart des films les plus emblématiques de Sam Raimi depuis L’Armée des ténèbres. Également connu pour son travail sur Chasse à l’homme de John Woo ou Démineurs de Kathryn Bigelow. Nous l’avons soumis à l’exercice de l’interview carrière…

Vous êtes un vrai fan de cinéma d’horreur, n’est-ce pas ?

Oui, je l’ai toujours été. J’ai grandi en lisant des magazines comme Famous Monsters ou plus tard Fangoria. L’horreur est mon genre préféré et à l’adolescence, je ne regardais que ça. Quand je suis devenu monteur, j’ai eu la chance de participer à des projets très cool. J’ai été engagé sur pas mal de petits budgets à mon arrivée à Los Angeles, mais le premier gros film sur lequel j’ai travaillé, c’est Darkman de Sam Raimi.

J’avais vu Evil Dead à l’université, le jour de sa sortie, quand j’étais au lycée dans le Michigan. Plus tard, j’ai ouvert mon propre ciné-club à la fac et on a organisé une projection du film en 16 mm. On a eu beaucoup de succès car Evil Dead avait été produit par des étudiants de Michigan State University. J’étais donc un énorme fan du premier opus, mais beaucoup moins du second. (rires) Je mourais quand même d’envie de rencontrer Sam.

L’un de mes potes d’université avait bossé avec lui sur Evil Dead 2 et il a été engagé sur Darkman en tant que premier assistant-monteur. Il m’a fait venir sur le projet car ils avaient besoin de trouver des stock-shots pour les séquences où le héros est emporté par une rage incontrôlable. Vous savez, ces moments où on entre dans ses yeux, il y a des explosions, des éclairs et plein d’images très bizarres. J’ai monté toutes ces scènes.

Au début de L’Armée des ténèbres, une musique évoque Les Nerfs à vif de Bernard Herrmann. Avez-vous utilisé ce thème dans la piste temporaire ?

Je vois de quoi vous voulez parler. Je crois en effet qu’on a utilisé ce morceau. Globalement, il y avait beaucoup de Bernard Herrmann, de Jerry Goldsmith, de John Williams et même d’Ennio Morricone dans la piste temporaire. J’ai passé beaucoup de temps sur ce temp score et c’était d’ailleurs assez difficile à gérer à l’époque de la pellicule. Tout était sur la même piste : les dialogues, les bruitages et la musique.

La première version ne comportait que du dialogue et il fallait ajouter des éléments au fur et à mesure. Je me souviens que j’avais aussi utilisé des extraits de Hellraiser et Hellraiser 2 de Christopher Young (emprunts évidents dans la scène du cimetière – NDR). Des années plus tard, quand on a eu besoin de trouver un compositeur pour Intuitions, j’ai dit à Sam : « Eh, tu te souviens de la musique géniale qu’on avait dans L’Armée des ténèbres ? C’était de Christopher Young. On devrait l’appeler. ».

On a collaboré avec lui à de nombreuses reprises après ça. Chris est l’un des meilleurs compositeurs en activité à Hollywood, c’est un grand artiste ; c’est dommage qu’on l’entende de plus en plus rarement.

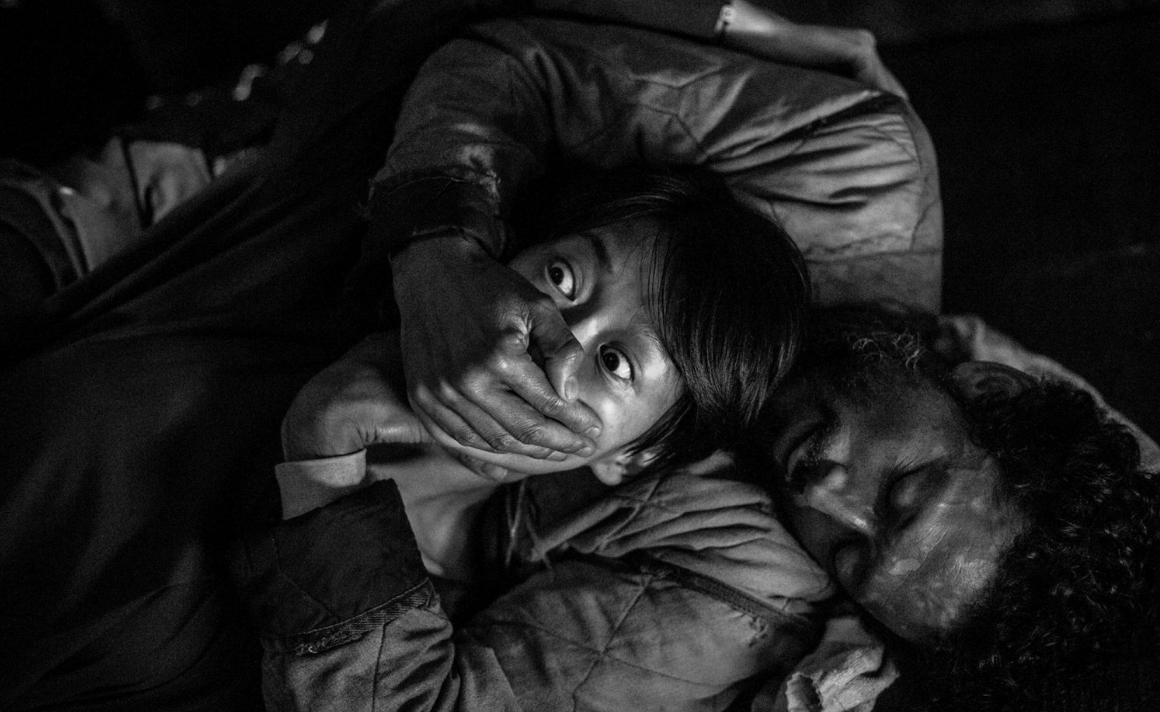

b6dd3b87-e8f6-4d87-9f06-4ba897407f78-image.png

– Bruce Campbell dans L’Armée des ténèbres.

Chris Young nous a envoyé des extraits des sessions de travail de Jusqu’en enfer et c’est absolument passionnant à écouter.

Jusqu’en enfer était un projet très cool et son score est fabuleux. La scène du parking a demandé beaucoup de travail : Sam l’a story-boardée méticuleusement et j’ai utilisé beaucoup de Morricone sur le temp score. Chris a composé un thème principal dantesque basé sur le violon tzigane.

Il s’est quand même fâché après moi quand il a vu la scène du parking… Pour ce moment où l’héroïne essaie d’attraper le levier de vitesses afin d’envoyer la voiture s’écraser contre le mur, il avait créé un morceau très élaboré. Sam et moi demandons toujours aux compositeurs des pistes séparées, une pour les cordes, une pour les cuivres, une pour les bois, une pour les percussions, afin d’avoir un peu plus de contrôle et de latitude au mixage. Si un effet sonore s’intègre mal, on peut baisser le volume des cuivres ou des cordes.

La bande sonore de cette scène était très chargée, j’ai donc décidé d’utiliser uniquement une ligne de basses isolée que je trouvais super cool ! (rires) Ç’a été très frustrant pour Chris, mais ça fonctionnait beaucoup mieux comme ça. Dans les années 90, on aurait dû enlever toute la musique. Aujourd’hui, au moins, on peut en garder une partie…

J’ai essayé de faire travailler Chris sur beaucoup de films, y compris sur Kong: Skull Island, où j’ai été engagé comme monteur additionnel, ou encore Godzilla II roi des monstres. Chris a rencontré chacun des deux réalisateurs, il a proposé des idées formidables, et pour une raison qui m’échappe, ils ne l’ont pas pris. Ces cinéastes plus jeunes sont attirés par d’autres styles.

Regarder Chris travailler avec un orchestre, c’est quelque chose de fascinant. S’il est confronté à un problème, il va par exemple suggérer de remplacer le cor par une clarinette pour rendre la mélodie plus douce. Il a toujours des solutions immédiates. Et franchement, j’adore ses mélodies.

C’est un art en voie de disparition, car les jeunes compositeurs ne composent plus de mélodies. Les scores sont de plus en plus atonaux, ils finissent même par se rapprocher du sound design.

Ça me rappelle mon expérience sur Démineurs. J’avais essayé d’amener Chris avec moi, mais Kathryn Bigelow a préféré engager Marco Beltrami. Il est plutôt doué, mais son score ressemblait vraiment à du sound design. L’approche de Chris aurait été très différente.

Vous avez travaillé avec John Woo sur Chasse à l’homme, produit par Sam Raimi et Rob Tapert.

Sam et Rob ont développé le projet avec le scénariste Chuck Pfarrer, qui avait travaillé sur Darkman.

Ce sont eux qui ont eu l’idée d’engager John Woo à la réalisation. Contrairement à ce que prétendent les rumeurs, Sam n’a jamais été envoyé sur le tournage pour surveiller John.

1015e0ab-3c73-479d-8c16-d0ed2e8c4eb3-image.png

– Alison Lohman et Lorna Raver dans Jusqu’en enfer.

Comment aviez-vous découvert le cinéma de Woo ?

J’avais vu Le Syndicat du crime 1 et 2 des années plus tôt. C’est Quentin Tarantino qui me les avait montrés, quand on traînait pas mal ensemble. Ensuite j’ai découvert Une balle dans la tête par moi-même.

The Killer a eu droit à une sortie en salles et je suis allé le voir plusieurs fois. J’étais un énorme fan de John et je n’aurais jamais imaginé pouvoir travailler avec lui un jour. Sam et Rob ont exaucé mon rêve avec Chasse à l’homme.

Avez-vous assisté au tournage ?

Oui, j’étais tout le temps à La Nouvelle-Orléans. Nous avions installé une salle de projection dans notre hôtel pour regarder les rushes chaque soir. C’était époustouflant. Sur Chasse à l’homme, Sam avait convaincu John d’utiliser des story-boards, ce qu’il n’avait jamais vraiment fait auparavant. Il a engagé un artiste du nom de Doug Lefler, qui avait déjà participé à Darkman et L’Armée des ténèbres.

Je tiens à préciser que John est très bon pour filmer à plusieurs caméras. Il est capable de filmer des séquences très élaborées sous différents angles, d’une manière que je n’avais encore jamais vue ailleurs. Chaque axe est traité comme une caméra A, que ce soit au niveau du placement, du blocage ou de la chorégraphie. Ces caméras bougent en même temps, avec deux ou trois équipes séparées.

John faisait toujours attention à pouvoir couper facilement de l’une à l’autre, et il faisait en sorte qu’une caméra n’entre jamais dans le champ de l’autre. On a aussi eu la chance d’avoir Russell Carpenter comme directeur de la photographie, qui a ensuite tourné True Lies et Titanic.

Que s’est-il passé exactement entre John Woo et le studio ?

Les influences principales de John sont Sam Peckinpah et Martin Scorsese, c’est-à-dire des cinéastes américains. Ses effets de ralentis viennent directement de La Horde sauvage ! Je n’ai pas eu de mal à m’adapter à ça car je connaissais bien son œuvre.

Malheureusement, le studio a perçu ça comme un style hongkongais et ils ont utilisé cet argument contre nous. Ils disaient que le public américain n’allait pas aimer ces effets typiques du cinéma de Hong Kong et qu’il fallait enlever les ralentis et les fondus. C’était tellement raciste et ignorant de leur part !

Une version pirate s’échange depuis des années sous le manteau et elle est beaucoup plus longue et violente.

Quelqu’un l’a volée sur ma table de montage.

Je vous confirme que cette version est beaucoup plus représentative de ce qu’on voulait faire avec Chasse à l’homme. Ce n’était en aucun cas un director’s cut, mais c’était meilleur que la version finalement sortie en salles. Le studio et Jean-Claude Van Damme nous ont mis des bâtons dans les roues et se sont ligués contre John.

81679c7c-1c22-42c8-9b69-e4a5f60676d5-image.png

– Jean-Claude Van Damme en mode balayette dans Chasse à l’homme de John Woo.

Van Damme également ?

Il voulait que Chasse à l’homme soit un carton.

Il prétendait être un fan de John Woo mais quand il a entendu les exécutifs dire que les Américains n’aimeraient pas ce style, il est devenu leur allié. Il a insisté pour qu’on fasse quelque chose de plus générique et standardisé. Et bien sûr, il voulait plus de plans de lui dans le film et plus de coups de pied. Il se croyait encore dans une production Cannon.

À un moment, le studio a pris les commandes et ils ont commencé à éliminer tout ce que John aimait – par exemple, Lance Henriksen en train de jouer du piano. JCVD allait voir toutes les projections-tests et dès que le public appréciait quelque chose qui n’était pas lié à son personnage, il nous demandait de le supprimer. Des scènes avec Lance ou Wilford Brimley ont été raccourcies pour cette raison.

Il manquait tellement de confiance en lui et il avait un tel ego, c’était dingue. Il en est devenu méchant et manipulateur, et ça a fini par ruiner le film.

Quel dommage !

Oui, surtout pour John Woo, dont c’était la première expérience hollywoodienne. La violence a aussi posé problème, car on n’arrivait pas à obtenir un R.

La MPAA nous collait un NC-17 à chaque fois qu’on passait devant la commission. La première fois, il a fallu que je coupe les plans sanglants, qui n’étaient pourtant pas excessifs. Ensuite, il a fallu que je réduise le nombre d’impacts de balles et de coups de feu. J’ai même dû couper des muzzle flashes (la lumière qui apparaît au bout du canon d’une arme à feu au moment du tir – NDR) pour enfin avoir un R.

On a dû faire huit allers-retours avec la MPAA. John ne comprenait pas tout ce cirque. J’essayais de lui expliquer qu’on devait faire les coupes nous-mêmes, afin qu’elles soient un minimum cohérentes et il s’agaçait contre moi. Si Universal avait pris les commandes, le film aurait été encore plus massacré. Toute la postproduction de Chasse à l’homme a été horrible.

Parlons de quelque chose de plus positif, alors. La séquence du train de Spider-Man 2 est probablement l’une des meilleures scènes d’action jamais conçues.

Merci beaucoup ! Ce fut un sacré défi. On a démarré le tournage par cette scène, avant le début officiel des prises de vues. Sam m’a fait venir dès la préproduction pour que je travaille sur les prévisualisations, les story-boards et les animatiques.

La scène a progressivement pris de l’ampleur à partir de là. Nous avons filmé des arrière-plans à Chicago – oui, l’action est censée se dérouler New York, mais la plupart des immeubles que vous voyez à l’écran sont de Chicago.

Sur tous les films que nous avons faits ensemble, aucune séquence n’a demandé autant de travail que celle-ci. Beaucoup d’équipes filmaient des petits bouts en parallèle et on améliorait la chorégraphie en permanence. On a dû tout planifier avec le plus grand soin et trouver des solutions pour les nombreux effets.

Sam avait déjà créé un story-board avant mon arrivée. Je crois que le budget de la scène était de 8 millions de dollars, mais le devis du story-board est sorti à 15 millions ! Il m’a demandé de revoir le déroulement afin de réduire les coûts.

Il fallait créer un moment tout aussi génial, mais un peu plus court. Des pans entiers de la mise en scène ont été remplacés par un ou deux plans. Au final, ce processus de révision nous a permis de donner à ce passage beaucoup plus de fluidité.

Pour le temp score, j’ai utilisé une longue piste de Minority Report de John Williams. J’adore Williams pour ça : il a écrit énormément de morceaux très longs qui conviennent parfaitement quand on monte une scène d’action. Il y en a d’excellents dans la prélogie Star Wars.

Je peux découper ces suites et les adapter à ma séquence tout en profitant des micro-événements et des montées en puissance qu’il dispense tout au long de sa partition. Il y a donc plusieurs climax, plusieurs rebondissements… C’est idéal.

9fc23761-bcc1-47af-9aac-35a317aab12c-image.png

– La monumentale scène du métro aérien de Spider-Man 2.

Il existe une version longue de Spider-Man 2, appelée Spider-Man 2.1, qui n’est guère convaincante…

Je suis d’accord avec vous, je n’aime pas beaucoup cette version 2.1, et Sam non plus d’ailleurs. C’était l’idée du studio. Spider-Man avait été un tel succès qu’ils sont venus nous voir. Tout le monde était super content et ils voulaient offrir aux fans quelques scènes supplémentaires. Sam a accepté de remettre quelques trucs dans la narration. Qu’est-ce que vous n’avez pas aimé, exactement ?

Juste un exemple : au milieu de la scène du train, le combat entre Spidey et Doc Ock a été rallongé. Cela déséquilibre totalement l’ensemble et c’est même assez redondant.

Je pense la même chose. À l’origine, on avait coupé ça parce qu’on ne pouvait pas se le payer. Les effets visuels coûtaient très cher. En définitive, plus c’est court, mieux c’est. J’étais content de supprimer ces quelques plans, ça améliorait la scène.

Quand le studio est revenu nous voir pour la sortie vidéo, ils ont décidé de payer pour les effets visuels manquants. On a aussi mis une séquence alternative dans l’ascenseur, qui est à la fois plus longue et moins drôle. On a également rallongé la scène de Bruce Campbell, mais ça fonctionne moins bien.

Il y a une raison pour laquelle ça ne fonctionne pas. Spider-Man 1 et 2 sont très pertinents en termes de structure : les personnages semblent pris dans une gigantesque toile narrative. Comme le héros, le récit se balance constamment d’un enjeu à l’autre. À ce titre, une scène du premier film est fascinante. Quand Peter, juste après avoir croisé Mary Jane, retourne dans l’appartement qu’il partage avec Harry, chaque plan se concentre sur une idée, une émotion, un enjeu ou un thème bien précis. Le récit s’enrichit à chaque nouvelle coupe de montage. Même la scène d’action qui suit, lorsque Spider-Man se prend pour la première fois en photo, n’est qu’une transition qui mène le spectateur vers J. Jonah Jameson.

Je suis comme vous, j’adore cette séquence et sa concision narrative. Je ne sais même pas s’il y avait des plans supplémentaires qu’on aurait coupés en cours de route. Honnêtement, cette scène doit beaucoup au scénario, plus particulièrement au travail de réécriture d’Alvin Sargent.

Alvin sait ce qui importe au niveau de la dramaturgie et il sait maximiser l’émotion et le dynamisme de chaque moment. C’est quelqu’un de très humain. Sa contribution au script de l’original, et bien sûr à celui du second, est considérable.

Il y a une scène très similaire au début de Spider-Man 2 : l’anniversaire de Peter chez Tante May. Encore une fois, chaque plan correspond à un enjeu précis. Dans la version 2.1, la séquence est plus longue et beaucoup moins fluide. L’équilibre n’est plus là.

Voilà ! En regardant la scène à l’origine, j’avais suggéré des coupes car je considérais qu’on pouvait se passer de certaines informations redondantes. Il faut savoir rester concis. J’ai appris mon métier en analysant les films de Don Siegel, où l’efficacité prime avant tout. Il doit y avoir une raison pour chaque plan. Certains films sont trop écrits, parfois les acteurs improvisent et ajoutent des répliques inutiles…

On me demande ensuite pourquoi je n’ai pas gardé ça, et je réponds : « Parce que la scène était finie. ».

Le problème avec beaucoup de films récents, c’est qu’ils sont beaucoup trop longs, beaucoup trop autosatisfaits… Maintenant, n’importe quel film dure deux heures et demie, et ça me rend complètement dingue.

b3c64f50-a550-4ed7-956d-dd63bec30102-image.png

– Bob Murawski, Stan Lee et Sam Raimi tissent leur toile.

Cela donne toute sa valeur au « climax » de Spider-Man 2, qui ne repose pas sur le spectacle, mais sur le drame. Au montage, il y a un enchaînement bouleversant qui, en quatre plans, permet aux deux enjeux principaux du film – la relation entre Peter et Doc Ock et la love story entre Peter et MJ – d’avoir une vraie résolution.

Le crédit ne me revient pas entièrement, car Sam a vraiment filmé ça d’une certaine manière. On ne parle pas assez de son talent de réalisateur dramatique. Son amour pour les idées visuelles complètement folles, les mouvements de caméra expérimentaux et l’horreur est connu de tous, mais il est vraiment très bon dans le registre de l’émotion. Il sait quand utiliser un travelling avant, il sait choisir ses focales en fonction des enjeux…

Pour le moment où Alfred Molina devait se tourner, Sam était très attentif au timing de ses mouvements par rapport à la position de la dolly. Ce niveau de timing est assez incroyable.

Quand on l’observe au travail sur le plateau et quand on regarde les rushes, on le voit chercher prise après prise la synchronisation idéale entre le mouvement de l’acteur et celui de la caméra.Parfois, ça arrive spontanément, mais la plupart du temps, ça demande beaucoup d’effort, de précision et de préparation. Il faut que le focus soit fait au bon moment, aussi. Il arrive que le mouvement soit bon, mais pas le focus. On est d’ailleurs amenés à se disputer dans ces cas-là : Sam peut préférer avoir un focus parfait là où ça me serait complètement égal, ou vice versa.

Mon boulot, au fond, est de m’assurer que les meilleures prises seront utilisées dans le film. C’est pour ça que mon expérience sur L’Armée des ténèbres a été si frustrante : il avait décidé de sélectionner une petite quantité de prises dès le début et de limiter mon champ d’action. Je devais travailler à partir de bobines présélectionnées et non à partir de l’ensemble des rushes.

J’aurais adoré pouvoir tout éplucher, car quand on monte un film, il ne fonctionne pas forcément comme on l’avait imaginé à l’étape des story-boards. Les prises de vues devraient dicter le montage, pas les story-boards. Aujourd’hui, Sam voit les story-boards comme un outil prévisionnel, mais il est capable de les jeter à la poubelle si une meilleure idée lui vient pendant le tournage.

Pour reprendre l’exemple de la scène d’anniversaire de Spider-Man 2, si on décide de supprimer une ou deux lignes de dialogues, la dynamique va changer dans l’enchaînement des plans. On va être amené à utiliser un gros plan plutôt qu’un plan large à un moment, ou quelque chose comme ça.

C’est un processus en constante évolution et il ne faut pas hésiter à revenir aux rushes à la fin du processus, car on pourrait avoir oublié l’existence de tel ou tel plan.

Quelques mois avant la sortie de Spider-Man 3, Sony a montré à la presse une bande promo comportant des séquences légèrement différentes. Celle où Peter se réveille dans son costume noir incluait un effet de « spider-sense » – le seul du film – et la caméra fonçait à travers la ville jusqu’à Sandman en train de cambrioler une banque…

Ce que vous avez vu dans le film correspond au scénario, mais la question est de savoir qui a vraiment pesé sur l’écriture de ce scénario. Le département marketing a peut-être ajouté la scène du spider-sense pour raccourcir l’extrait. Un effet de spider-sense avait effectivement été prévisualisé avant que le script ne soit terminé, mais ensuite, le passage chez le Dr Connors a été ajouté.

Il y avait tellement de cuisiniers sur Spider-Man 3, tellement de gens qui imposaient des idées sur l’histoire, que le film est devenu très alambiqué. Sur le premier opus, nous pensions que le studio allait mettre son nez partout, car c’était le premier blockbuster de Sam.

Pour avoir vécu un calvaire sur Darkman, on a été très surpris. Sam a eu une liberté totale, ce qui est franchement étrange. Il a pitché son concept, il a prouvé son amour pour le personnage… À un moment, ils ont résisté à l’idée d’engager Tobey Maguire. Ils voulaient quelqu’un de plus beau, comme Heath Ledger ou Wes Bentley, le gars d’American Beauty. Sam a refusé, il a dit qu’il voulait un nerd, un type normal.

Il a tourné un screen-test pendant une nuit entière, prouvant que Tobey était aussi à l’aise dans le drame et la romance que dans l’action. Sam lui a même demandé d’arracher sa chemise pour se battre. Une fois Tobey embauché, Sam a pu faire ce qu’il voulait. Spider-Man a été un succès gigantesque, c’est même le premier film à avoir dépassé les 100 millions de dollars de recettes durant son week-end de sortie.

Sam a été encore plus libre sur Spider-Man 2, qui a reçu de meilleures critiques que l’original. Sur le troisième, tout le monde a commencé à s’approprier le succès des épisodes précédents. Dès lors, chacun voulait être impliqué dans le processus créatif dès le scénario. Les acteurs étaient incontrôlables, notamment Tobey, le studio avait son mot à dire sur tout, les producteurs tiraient la couverture à eux…

C’est devenu une sorte de bouillabaisse géante et ça a continué comme ça pendant le tournage et la postproduction. Il y avait clairement trop de personnages et trop d’intrigues différentes dans Spider-Man 3.

7839f4f9-d884-4043-9fce-b2b84ee72943-image.png

– Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) se la joue deadite dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

C’est certainement le seul film à être ressorti dans un « editor’s cut ».

C’est une expression un peu trompeuse. Le studio a dit à Sam qu’il voulait réintégrer des scènes coupées sur le Blu-ray. Sam m’a demandé mon avis parce qu’il ne savait pas trop quoi faire.

Je lui ai répondu que ce cut alternatif avait deux raisons d’exister. D’une part, on pouvait revenir à une version précédente du montage, avant que le studio ne vienne ajouter plein de choses inutiles filmées en tournage additionnel. D’autre part, on avait l’occasion de restaurer l’intégralité de la bande originale de Christopher Young. Chris avait fini son score, mais le studio ne l’a pas aimé et a demandé à John Debney de réarranger les thèmes originaux de Danny Elfman. C’était un gâchis de temps et d’argent monumental. C’est ce qui a fait pencher la balance.

Deux jours plus tard, Sam m’a rappelé, un peu effrayé : « Tout le monde va penser que c’est un director’s cut, alors que ce n’en est pas un ! ». Je lui ai dit qu’on n’avait qu’à appeler ça l’« editor’s cut ». Si j’avais vraiment monté un editor’s cut, le film aurait été plus court de quinze bonnes minutes.

Pour moi, la meilleure version du film est celle qui a été vendue aux compagnies aériennes. À l’époque, il fallait qu’un long-métrage tienne sur une VHS T-120, donc il ne devait pas dépasser les deux heures. J’ai créé moi-même des versions courtes des trois films et je les trouve meilleures que les versions cinéma.

Qui a réalisé le teaser du premier Spider-Man, dans lequel un hélicoptère est pris dans une toile tissée entre les deux tours du World Trade Center ?

Le département marketing a créé ce court-métrage. L’idée vient d’eux. Sam et moi avons vu les rushes et nous nous sommes dit : « Eh, c’est cool, pourquoi ne pas intégrer ça au film ? Ça nous appartient, après tout ! ».

Le montage montrant Spidey combattre le crime au milieu du film devait se conclure par une version courte de cette scène, peut-être six plans seulement. Ça fonctionnait bien avec le tempo général et c’était une ponctuation très dramatique. Sam n’avait pas d’ego : il n’avait pas réalisé la scène, mais il était ouvert à toutes les idées. Si le marketing lui livrait des plans cool, pourquoi ne pas s’en emparer ?

C’était donc dans le film, et après le 11-Septembre, on a décidé de l’enlever.

Pouvez-vous nous parler du duel musical de Doctor Strange in the Multiverse of Madness ?

C’était une idée de dernière minute. Sam l’a proposée de façon très spontanée et c’était vraiment cool. L’équipe discutait des options possibles pour le combat et il a donné ça en exemple : « Que se passerait-il si l’un des deux envoyait des notes en direction de son adversaire, qui les renverrait à la manière d’une symphonie ? Et à chaque renvoi, ça deviendrait une autre forme de musique ! ».

Souvent, les combats de super-héros ont une forme très aléatoire. Les personnages s’envoient des accessoires lambda au visage ou traversent des murs. Il faut réussir à construire ces séquences sur la durée, à leur donner une certaine personnalité, à faire en sorte que chaque plan découle du précédent. D’ailleurs, avez-vous vu Doctor Strange en 3D ?

Oui, en Dolby Cinema.

Cool. Je trouve que c’est la meilleure version. Je ne suis généralement pas fan des conversions 3D, mais un type génial de chez Disney a pris en charge le projet et il a vraiment essayé d’obtenir le meilleur rendu possible.

Ironiquement, il ne nous a pas vraiment expliqué ce qu’il voulait faire. Sam n’aime pas la stéréoscopie, donc il n’aurait sans doute pas changé quoi que ce soit à sa mise en scène s’il avait été impliqué dans le processus. Pour lui, c’est un peu comme du pan and scan, on change l’image de son film. Moi au contraire, j’adore la 3D, et l’univers de Doctor Strange s’y prête à merveille.

– Propos recueillis par Alexandre Poncet.

– Merci à Howard Berger.

– MadMovies #370