Le précieux auteur de The Innkeepers, Ti West revient à sa méthode singulière : faire mine de broder un exercice de style pour mieux nous livrer à des vertiges insoupçonnés, ici portés par des images qui flirtent avec l’impensable.

Voilà un retour aussi désiré qu’inespéré. Depuis 2016 et In a Valley of Violence, cet étrange western où les pistoleros s’épuisaient à jacasser au lieu de tirer, on n’avait plus guère de nouvelles de l’excellent Ti West. Seuls les maniaques des génériques télévisuels savaient qu’il n’avait pourtant pas chômé, enchaînant la réalisation d’épisodes pour diverses séries.

Toujours est-il que les fans d’horreur ont été aux anges en apprenant que le bougre avait signé un nouveau long-métrage intitulé X, et que l’excitation a viré au délire quand les échos les plus flatteurs ont commencé à circuler à son propos. Disons-le tout net, le résultat comble les espoirs qu’il avait suscités. Néanmoins, il le fait d’une manière plutôt retorse.

À vrai dire, la vision de X est typique d’une expérience que tous les cinéphiles ont vécue. Le cœur battant, vous vous apprêtez à découvrir une œuvre très attendue (ou bien un incunable dont vous aviez longtemps rêvé), persuadé d’être d’emblée terrassé par des images inouïes. Sauf que, même si ce n’est pas la douche froide, la première impression est mitigée : OK, le film est cool, mais il n’a pas l’air inoubliable. Patience, cependant. Peu à peu émergent une atmosphère lancinante qui va crescendo, des thématiques malsaines qui laissent pantois, des rebondissements sidérants qui ne sont pas ceux que vous aviez imaginés, si bien que vous commencez à comprendre pourquoi la chose était tant vantée.

Et terrassé, vous l’êtes à la fin de la projection – peut-être encore plus dans les heures qui suivent, quand le film se met à sérieusement vous hanter.

Maxine (Mia Goth), une jeune actrice porno prête à tout pour devenir célèbre.

Lente glissade

Tel est le voyage que X offre au spectateur, et on peut parier que West avait prévu son coup tellement il embraye avec des oripeaux vintage seventies et des clins d’œil appuyés au séminal Massacre à la tronçonneuse de Tobe Hooper.

Alors que les quatre chiffres « 1979 » s’étalent en grand sur l’écran, une camionnette quitte les faubourgs de Houston avec six jeunes gens à son bord. Direction un coin de campagne reculée du Texas où les citadins ont loué un charmant cottage à un vieillard colérique, lequel habite le corps de ferme attenant avec sa fantomatique épouse, prénommée Pearl…

L’originalité est que le sextuor est en fait composé de strip-teaseuses, de queutards et d’aspirants-cinéastes qui comptent tourner là, à l’insu des deux vioques, un porno qu’ils espèrent lucratif. Les prises de vues débutent illico, et la pellicule impressionnée est montrée via des images en 16 mm et au format 4/3 intercalées dans des scènes se déroulant en coulisse ou dans la maison des ancêtres.

Animé par des correspondances visuelles, ce long montage parallèle a évidemment un côté insolent et ludique, opposant les ébats fougueux des jeunes et la vie figée des vieux. Mais de manière plus profonde, la collision des deux salles-deux ambiances fomente les noces du sexe et de l’effroi, qui semblent s’enrouler lentement l’un sur l’autre.

On retrouve alors la patte de West, dont les meilleurs films (The House of the Devil, The Innkeepers) devraient être enseignés dans les écoles pour expliquer la différence entre un simple exercice de style et une œuvre minimaliste qui ouvre pourtant des perspectives vertigineuses.

Des strip-teaseuses, des queutards et des aspirants-cinéastes composent un original sextuor de proies.

X est de la même eau, et son atmosphère sans pareille est résumée dans une scène en apparence gratuite. La jeune actrice Maxine se baigne dans un étang où, sans s’en rendre compte, elle est suivie par un alligator qui glisse doucement sur l’onde et manque de la croquer. Bien sûr, le saurien, qu’on avait un peu oublié, ressurgira plus tard lors d’une séquence cruciale. Cependant, sa première apparition installe la sensation d’une menace avançant inexorablement.

Cela trouve un écho dans le caractère immobile d’une nature écrasée de chaleur et dans la démarche forcément hésitante des fermiers, qui ont l’air d’être quasi centenaires. Mais la montée progressive de la tension affecte aussi les protagonistes, que West dépeint avec son talent coutumier. C’est là que l’idée du film dans le film dépasse le stade du gadget « méta ». Le personnage du réalisateur est un passionné voulant tourner « un bon porno », et une certaine discussion fait une référence explicite à Psychose, redoublée ensuite par l’image d’une auto immergée dans les eaux noires d’un marigot.

Eh bien, d’une certaine manière, X va être effectivement contaminé par Psychose. Non pas que West refasse le coup de Hitchcock, qui avait tué le personnage principal présumé en cours de route : il n’en opère pas moins un basculement retentissant, quand l’élan libidinal du tournage déclenche une subite précipitation des enjeux dramatiques.

La timide preneuse de son déclare son envie de baiser devant la caméra, le pornographe ne l’entend pas de cette oreille et, surtout, les deux vioques se révèlent comme des êtres bien plus complexes que les réacs bondieusards dont ils avaient les atours. Cette mutation inopinée des caractères lance le signal d’un dernier acte en forme de bain de sang qu’on dirait frénétique s’il ne reconduisait le style de ce qui précède.

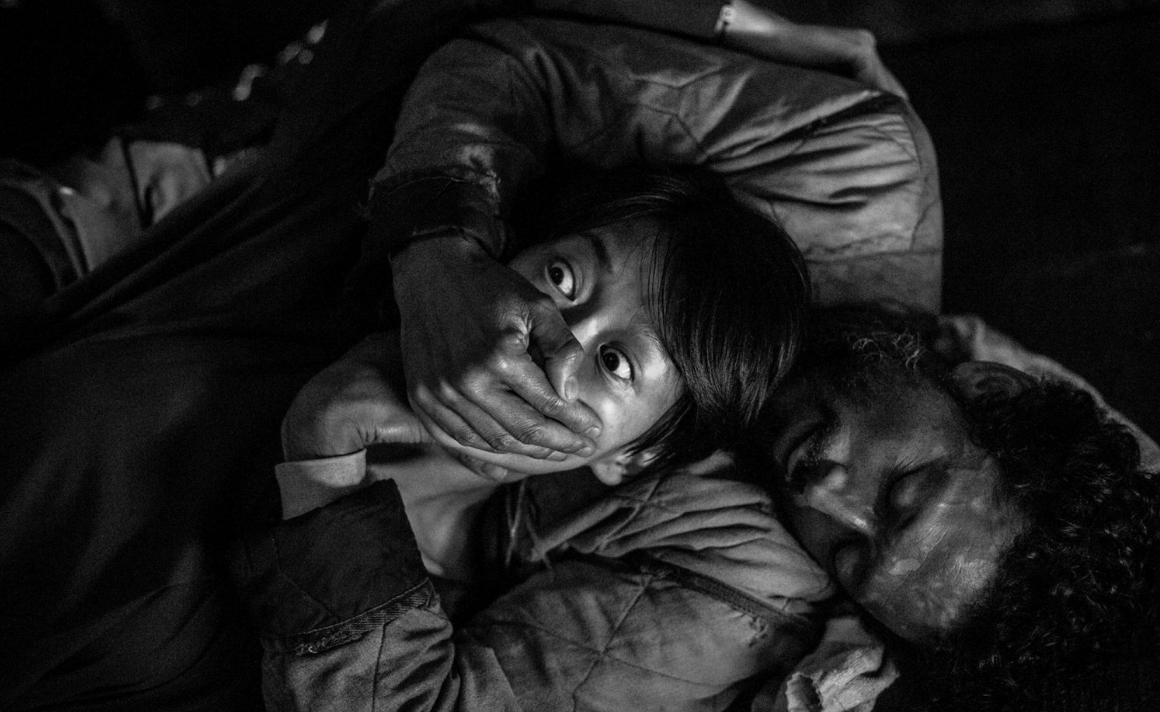

Les protagonistes étant éparpillés aux quatre coins de la ferme, les montages parallèles font à nouveau autorité, et cette fois, leurs raccords expérimentaux tressent ensemble des scènes dérangeantes jusqu’à nous mener sur les rivages de la folie, là où règnent des images impensables situées à deux doigts de la nécrophilie.

Le vieux Howard (Stephen Ure) fait face à Wayne (Martin Henderson), producteur du film peu catholique tourné à son insu.

Double trouble

En cela, X décolle de l’horreur texane pour s’aventurer sur les terres du bis italien, qui est parfois cité littéralement : la chambre de Pearl, pleine d’antiques étoffes et de poupées, évoque Mario Bava ; tel meurtre lorgne à l’évidence vers la célèbre énucléation de L’Enfer des zombies de Lucio Fulci.

Mais il y a autre chose, qui nous taraudait depuis le début du film. Ce truc indéfinissable dans l’apparence physique de Pearl. Le générique de fin dévoile le pot aux roses : la fascinante Mia Goth, interprète de Maxine, a aussi tenu le rôle de la mamie au look de momie, ayant dû pour cela subir des heures et des heures de maquillage. Mais cela ne fait qu’attester ce que nous sentions confusément, à savoir que la jeune et la vieille sont des doubles l’une de l’autre, par-delà les décennies.

Grâce à cela, Ti West transcende vraiment ses habiles références pour nous plonger dans des zones diablement troubles dont il a le secret… et dont on n’a pas entendu le dernier mot. En effet, il a été révélé que le cachottier a profité du tournage de X pour mettre en boîte une préquelle intitulée Pearl où Mia Goth incarne la jeunesse du personnage, sans maquillage cette fois. Et il travaille actuellement sur une conclusion à la trilogie, appelée MaXXXine.

C’est peu de dire que nous sommes impatients de voir ces deux derniers volets, de même qu’il nous tarde de savoir ce que le cinéaste livrera ensuite, s’il reste fidèle au grand écran. Pour l’amour du ciel, Ti, ne retourne pas aux séries.

Par Gilles Esposito

+0

2 Votes3 Messages498 Vues

+0

2 Votes3 Messages498 Vues +0

0 Votes1 Messages150 Vues

+0

0 Votes1 Messages150 Vues +0

0 Votes1 Messages122 Vues

+0

0 Votes1 Messages122 Vues +0

0 Votes5 Messages332 Vues

+0

0 Votes5 Messages332 Vues +0

0 Votes7 Messages347 Vues

+0

0 Votes7 Messages347 Vues +0

1 Votes17 Messages780 Vues

+0

1 Votes17 Messages780 Vues +0

1 Votes1 Messages124 Vues

+0

1 Votes1 Messages124 Vues +0

0 Votes1 Messages169 Vues

+0

0 Votes1 Messages169 Vues +0

0 Votes3 Messages282 Vues

+0

0 Votes3 Messages282 Vues +0

0 Votes16 Messages746 Vues

+0

0 Votes16 Messages746 Vues +0

3 Votes9 Messages564 Vues

+0

3 Votes9 Messages564 Vues +0

2 Votes31 Messages2k Vues

+0

2 Votes31 Messages2k Vues