[Dossier] Teenage Apocalypse Trilogy : « Totally F***d UP », « The Doom Generation « Nowhere », le chaos culte de Gregg Araki

-

À l’occasion de la ressortie en salle de la Teenage Apocalypse Trilogy de Gregg Araki ce 17 septembre, revenons sur trois classiques d’une époque où tout était déjà chaos.

Totally Fucked Up

Totally Fucked Up (1993) Il fallait bien un sale gosse comme Gregg Araki pour filmer le désarroi adolescent avec autant de morgue et de désespoir fluorescent. En 1993, le cinéaste balance Totally Fucked Up, morceau inaugural de sa « Teenage Apocalypse Trilogy » et dernier éclat d’un cinéma véritablement indépendant, tourné avec des bouts de ficelle, une caméra DV et une poignée de mômes paumés.

Pas de stars, pas de gros chèques, juste de la sueur, des cris étouffés et des images granuleuses qui sentent la nicotine froide et le sperme séché sur des draps bon marché. Araki ouvre son film sur le suicide de deux garçons de quinze ans, jetant dès l’entame son spectateur dans un bain d’acide. Ici, pas de suspense, pas de fioritures : on est dans un monde qui dévore ses enfants à coups de Bible et de matraque. Les réacs et les gouvernements sont désignés sans trembler comme des charognards organisant une extermination à bas bruit. Alors oui, les dialogues citent Mel Gibson « homophobe a-hole », réduisent Tom Cruise au Rock Hudson des années 90, mais derrière la blague perce la douleur : ce n’est pas juste de la punchline, c’est une mise en accusation.

Le dispositif formel explose en fragments, comme si Godard s’était shooté au Prozac et aux cassettes pirates de Nirvana. Quinze morceaux de pellicule, des cartons intertitres qui balancent « Another homo movie by Gregg Araki » ou « More teen angst », des inserts de stock-shots absurdes : tout participe à une logique de puzzle brisé. Le spectateur avance dans ce foutoir comme dans une friche couverte de graffitis obscènes, entre rires idiots et éclats de verre dans la gueule.

Au cœur du chaos, six jeunes pédalent dans le vide : Andy, le grand mélancolique qui regarde la caméra comme s’il se filmait déjà son propre enterrement ; Steven, son ami derrière le caméscope, en couple avec Deric, condamné à l’amour fatigué ; Tommy, imbécile heureux qui joue les débiles lubriques ; Michele et Patricia, amazones sarcastiques, capables de rire d’un jeu de société hétéro comme d’un avis de décès. Les dialogues fusent : « Pourquoi les pédés mettent-ils tant de parfum ? » et répondre « Pour se renifler dans le noir. »

L’humour n’est pas là pour faire passer la pilule : il est la pilule, avalée de travers. Le sexe, omniprésent, oscille entre trivialité crasse et colère politique. L’un en fait une corvée, l’autre une arme contre l’invisibilisation, une troisième le rêve comme incantation sensuelle. On se branle, on parle d’insémination artisanale, on jure contre le sida perçu comme génocide d’État. Pendant ce temps, l’amour est disséqué : mirage, squirt dans le noir, business de pacotille. Même les étreintes se consument comme des tickets resto oubliés au soleil.

Araki sait cadrer la dévastation : une confession volée devant une laverie, un baiser sous un néon pourri, un dominatrix promenant son chien humain dans un coin de plan. L.A. n’est plus une ville, c’est un cimetière de néons où l’on s’accouple comme des cafards après la bombe. Le réalisateur fait jaillir la poésie des poubelles et l’érotisme d’un troquet moisi. Et puis, le couperet : Deric tabassé par des connards anonymes, scène brutale d’autant plus glaçante qu’elle n’est pas annoncée par les tambours habituels du lynchage filmique. Steven se ronge de culpabilité, Andy s’ouvre à Ian, amant vénéneux qui finit par l’abandonner, tandis que les autres s’épuisent à survivre. La violence du monde s’infiltre, insidieuse, jusqu’au climax : Andy, ce gosse qui ne voulait pas d’un boulot mais d’un sens, se rince la gorge au Drano, recrache son sang comme un dernier tag sur les murs d’une jeunesse en ruines. La dernière image coupe le souffle : ses amis, cinq désormais, matent sa vidéo-testament.

Pas de larmes hollywoodiennes, pas de cris. Juste un écran qui s’éteint, comme une vie avalée par le néant. Puis ce carton final, d’une insolence glaçante : « A big fucking no thanks to… you all know who you are. » À qui ? Aux bigots, aux lâches, aux indifférents ? Qu’importe : le doigt d’honneur est universel. Trente ans plus tard, Totally Fucked Up conserve intacte sa rage et son élégance crasseuse. C’est un film adolescent dans le sens le plus noble : immature, furieux, bancal, mais vital. Une chronique du désespoir, un cri peint au Tipp-Ex sur la jaquette d’une cassette. Et si l’on veut y voir une morale, elle tient en une punchline qui claque comme un graffiti au marqueur sur un mur de chiottes : “C’est la fuckin’vie.”

The Doom Generation

The Doom Generation (1995) Gregg Araki n’a jamais eu la délicatesse d’épargner qui que ce soit. Son cinéma ne flatte pas, il gifle. The Doom Generation, sous-titré ironiquement « un film hétérosexuel de Gregg Araki », est une orgie d’images criardes, une descente d’acide avalée de travers, un road movie qui défonce les murs de la bienséance pour repeindre les fast-foods yankees avec du ketchup humain. Ceux qui se pâment devant les épouvantails du « cinéma indépendant » ou qui confondent expérimentation et masturbation formaliste risquent ici l’indigestion : ce film ne cajole pas les amateurs de tiédeur. Il les balance tout droit dans une benne à ordures sonores et visuelles, la gueule coincée entre Warhol, Godard et MTV, version grunge qui pue la sueur rance et le sexe mal lavé.

Araki, enfant terrible nourri aux poststructuralistes, se fout comme d’une première clope de la narration classique. Ici, tout est caricature, surjeu, torsion grotesque du cliché. Les acteurs jouent comme des parodies d’eux-mêmes, les dialogues sont écrits à coups de rot et de pop-corn écrasé. Les couleurs brûlent la rétine, les montages se brisent comme des riffs de guitare mal accordés et la bande-son balance ses coups de massue pour mieux s’interrompre en plein orgasme. Imaginez Truffaut qui aurait maté trop de pornos crados et de clips punk, et vous aurez une idée du carnage. Le trio infernal — Jordan (doux crétin Keanu Reeves discount), Amy (Rose McGowan en Barbie trash, clone d’Uma Thurman passée au vinaigre) et X (beau gosse démoniaque sorti d’un catalogue de fringues pour psychopathes) — traverse l’Amérique comme on traverse un cimetière après minuit : tout pue la mort et l’envie de baise. Chaque pause hamburger finit en bain de sang, chaque rencontre avec les ploucs du coin tourne à la fusillade cartoonesque. C’est Natural Born Killers vu à travers une vitrine de sex-shop.

Mais ne vous y trompez pas : sous la crasse le film est une rêverie pansexuelle. Pas de morale, pas de psychologie, juste des corps qui s’entrechoquent, s’attirent, se repoussent, dans une transe sans étiquette. L’ironie du « film hétérosexuel » est une blague : tout ici suinte le queer, le polymorphe et le désir sans frontières. C’est un rêve utopique, une promesse de jouissance universelle que l’Amérique bigote écrase de ses bottes, jusqu’à ce que le fantasme tourne au cauchemar gore. Araki s’inscrit dans une tradition : celle de l’underground, ce cinéma bâtard qui ne cherche pas la respectabilité mais la brûlure. Avant lui, Jack Smith filmait des freaks, Warhol étalait ses superstars en putréfaction glamour, Jon Moritsugu transformait le punk en pellicule. The Doom Generation reprend le flambeau, vomit ses couleurs criardes et ses obsessions lubriques, et brandit un doigt d’honneur aux gardiens de la bienséance critique. Ceux qui parlent « d’élistisme » ou de « ghetto » quand un film sort des clous sont les mêmes qui voudraient que tout soit calibré pour leur estomac fade : qu’ils aillent bouffer ailleurs, Araki cuisine avec de la viande faisandée et du poison.

Ce n’est pas un manifeste raisonné, c’est une déflagration. Pas une thèse mais une claque visuelle et sonore. Le sexe y devient arme, le gore devient farce et la route devient l’autoroute directe vers un Enfer x ou y. Le film ne cherche jamais à séduire, il prend, il déchire, il expulse. C’est du Pop Art souillé de foutre et de sang. Une fresque saturée où le grotesque tutoie la tragédie, où l’humour idiot explose en plein milieu d’un massacre, et où l’utopie d’une sexualité sans barrières s’effondre sous la violence crasse du réel. « On location in Hell », prévient Araki. On n’aurait pas dit mieux.

Nowhere

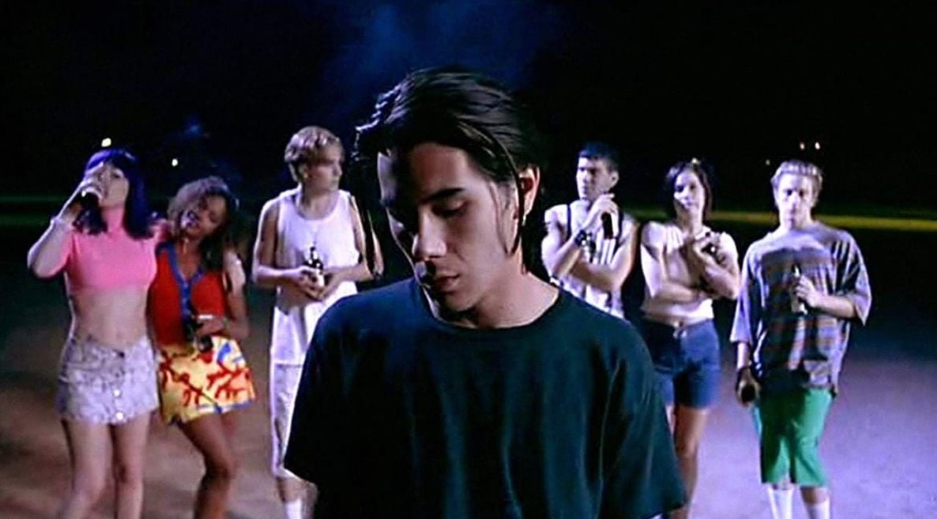

Nowhere (1997) Faiseur de mondes cramés, Araki n’a jamais cherché à caresser le public dans le sens du poil. Avec Nowhere, dernier hurlement de sa “Teenage Apocalypse Trilogy” il se fend d’une orgie visuelle et sonore qui ressemble à une télévision bloquée sur un soap californien sous acide. On ne regarde pas ce film : on le traverse, les rétines grillées par un stroboscope de sexe, de néons et de cris adolescents jusqu’à ce générique final où l’on remercie presque Araki d’avoir listé les noms de cette ménagerie improbable. Los Angeles y est un purgatoire en plastique, une fourmilière de beaux gosses trop vides pour survivre et trop conscients de leur vacuité pour l’ignorer. Dark, l’alter ego d’Araki incarné par James Duval, résume d’entrée : “L.A. est comme… nulle part. Tous ceux qui vivent ici sont perdus.” Et nous voilà propulsés dans cette fresque éclatée, mosaïque d’ados nihilistes, gothiques en carton-pâte, rockers torses nus, camés suicidaires, couples incestueux et bikers crétins, tous parlant une langue inventée où les insultes deviennent des poèmes.

Pionnier d’un certain cinéma indé, Gregg ne construit pas une intrigue : il balance une succession de visions qui flirtent tour à tour avec la farce outrancière, le soap dégénéré et l’horreur [censored]. Une starlette de Baywatch qui viole et détruit Egg avant qu’elle ne se suicide devant un télévangéliste en transe (John Ritter, sublime apparition absurde). Bart, junkie désespéré, qui s’asphyxie la tête dans son four. Zéro, petit frère errant, qui croise un zombie serrant un chiot mort. Et puis ce lézard géant armé d’un rayon laser qui débarque sans prévenir pour vaporiser des potiches : quand l’absurde devient le seul réalisme possible. Mais Nowhere ne se contente pas d’accumuler les freaks et les déviances.

Il impose une atmosphère : chambres tapissées de posters morbides, cafés goth où la pose écrase toute sincérité, murs polka-dots qui s’accordent aux fringues et partout cette lumière criarde, trop saturée pour être honnête. Même les dialogues, saturés de néologismes débiles finissent par devenir des mantras psalmodiés comme si l’Amérique tout entière s’était transformée en sitcom hystérique. Le climax ? Dark enfin rejoint par Montgomery, ange timide et nu, dans une parenthèse qui pourrait ressembler à une rédemption intime. Mais Araki, fidèle à sa logique de saboteur, refuse la consolation : Montgomery explose littéralement, remplacé par un insecte alien blasé qui lâche un « J’me tire » avant de quitter l’écran. Apocalypse intime, apocalypse cosmique : même combat.

Araki a toujours tourné en dehors du système, bricolant des films invendables, et c’est peut-être ce qui confère à Nowhere son aura de météore. Une distribution hallucinante — de James Duval à Denise Richards, de Traci Lords à Guillermo Diaz cowboy torse nu — des caméos improbables et une bande-son blindée de tubes hors de prix. Bien sûr, ça trébuche. Certains sketches s’étirent, certaines provocations sentent le vieux lubrifiant. Mais qu’importe : mieux vaut cette hystérie colorée que la grisaille réaliste servie ces derniers temps. Là où d’autres prétendent "raconter la jeunesse Araki choisit de la crucifier sur un autel de néons et de saturation.

Araki a toujours tourné en dehors du système, bricolant des films invendables, et c’est peut-être ce qui confère à Nowhere son aura de météore. Une distribution hallucinante — de James Duval à Denise Richards, de Traci Lords à Guillermo Diaz cowboy torse nu — des caméos improbables et une bande-son blindée de tubes hors de prix. Bien sûr, ça trébuche. Certains sketches s’étirent, certaines provocations sentent le vieux lubrifiant. Mais qu’importe : mieux vaut cette hystérie colorée que la grisaille réaliste servie ces derniers temps. Là où d’autres prétendent "raconter la jeunesse Araki choisit de la crucifier sur un autel de néons et de saturation.

Nowhere n’est pas un film, c’est une danse macabre. Une parade de mannequins, de camés et d’anges déchus qui se consument sous les projecteurs. Une comédie adolescente devenue apocalypse cosmique. Une farce grotesque où le rire et la mort s’embrassent comme deux clowns schizophrènes. Et au bout du compte, un poème baroque en Technicolor qui prouve qu’au royaume des ados perdus, l’apocalypse n’est pas un futur : c’est le quotidien.

– Source : Chaos

–> Qui se dit cinéphile doit au moins connaitre Greg Araki et se doit avoir vu sa magnifique trilogie. Sans oublier d’autres délires du réalisateur, je pense à Mysterious Skin, Kaboom et la géniale série Now Apocalypse. En tout cas, si la trilogie ressort au ciné par chez moi - j’en doute car pas assez mainstream comme programmation

) - j’y cours direct.

) - j’y cours direct. -

@Psyckofox a dit dans [Dossier] Teenage Apocalypse Trilogy : « Totally F***d UP », « The Doom Generation « Nowhere », le chaos culte de Gregg Araki :

Mysterious Skin, quel film (c’était quelque chose).

Oui en effet. Petite claque quand je l’ai vu.