La vérité sur l’accident nucléaire de Kychtym, le désastre le plus secret de l’histoire de l’URSS

-

Au nom de la course à l’armement nucléaire, Moscou et Washington ont entretenu l’un des plus grands mensonges d’État de l’Histoire.

Le 29 septembre 1957, dans l’après-midi, les habitants de la région de Tcheliabinsk, au cœur de l’Oural du Sud, levèrent les yeux vers un ciel anormalement teinté de reflets colorés, rougeâtres, bleus et violets. Les premiers témoins de cet étrange spectacle crurent que cette manifestation lumineuse était due à une aurore boréale, descendue un peu trop au sud de la Russie.

Il n’a fallu que quelques jours pour que des ordres, venus tout droit des autorités nucléaires et du Parti communiste, tombèrent. Une vingtaine de villages de la zone, regroupant quelque 11 000 habitants, furent évacués puis rasés en urgence, sans qu’aucune justification officielle ne vienne expliquer pourquoi. Toutefois, les villageois, même écartés de toute information supplémentaire, ont vite compris où tourner leur regard : derrière les barbelés et les miradors de Mayak, l’usine secrète qui fabriquait les bombes nucléaires de l’URSS.

Mayak, l’usine à bombes de Staline

Fondé en 1946 sous l’impulsion de Joseph Staline, le complexe de Mayak fut la fierté du programme nucléaire soviétique : en 1949, ce site livra la toute première bombe fabriqué en URSS. Il fallait, pour la Russie, en produire le plus rapidement possible pour ne pas perdre la course face au bloc américain, ce qui a mené les responsables de l’usine à totalement mépriser les normes de sécurité. Ce, dès le début de l’existence de cette gigantesque fabrique.

Entre 1948 et 1958, plus de 17 000 ouvriers y reçurent des doses de radiations bien au-delà des limites admissibles par l’organisme humain. Les rejets hautement radioactifs dans la rivière voisine, la Techa, entre 1949 et 1952, avaient déjà provoqué des flambées de maladies radio-induites dans les villages en aval.

Les habitants des différents bourgs environnants ignoraient complètement que l’origine de ces maux étaient les émanations toxiques de Mayak, qui recrachait en permanence des déchets toxiques. Strontium-90, césium-137, rhuténium-106, cérium-144, zirconium-95, niobium-95 : des substances cancérigènes l’Homme et les animaux, et délétères pour l’environnement.

L’accident de 1957 fut l’apex de plus d’une décennie de négligences et de choix politiques et techniques complètement irresponsables. Dans l’une des cuves de stockage de déchets radioactifs, le système de refroidissement tomba en panne sans que personne ne s’en aperçoive. La température interne de celle-ci a donc augmenté progressivement, sur plusieurs jours, jusqu’à atteindre 350 °C.

Le 29 septembre, à 16 h 20 très précisément, tous les produits contenus dans la cuve entrèrent en réaction, et sous la pression, une explosion cataclysmique a retenti. Le couvercle en béton, pesant 160 tonnes, fut pulvérisé, et près de 20 millions de curies de matières radioactives [NDLR : plusieurs centaines de fois la charge radioactive relâchée lors de la bombe d’Hiroshima] s’élevèrent dans le ciel, emportées par les vents.

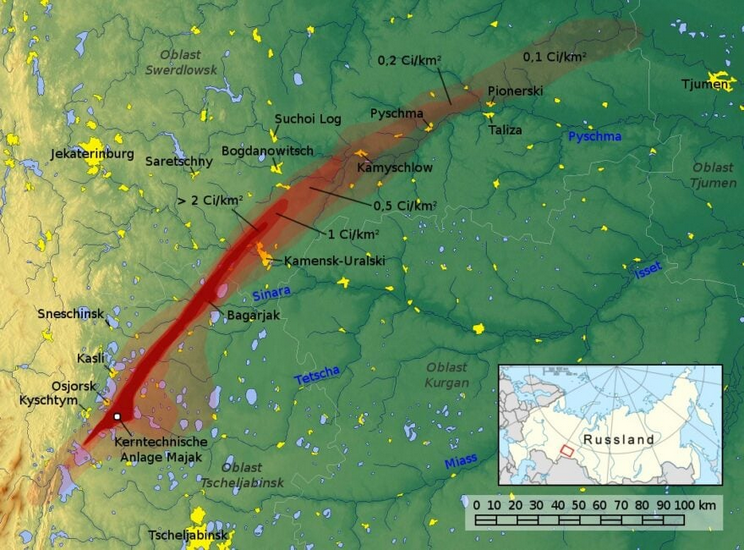

L’explosion fut si puissante qu’elle dégagea un panache radioactif qui s’est dispersé sur 20 000 km², touchant jusqu’à 270 000 habitants (voir carte-ci dessous).

La « trace de l’Est », un couloir de contamination radioactive long de 300 km, laissé par l’explosion de Kychtym

Un désastre étouffé par la CIA et le KGB

Dans l’Oural, il était impossible de cacher la catastrophe, même si les habitants ne comprirent toujours pas ce qu’il s’était vraiment produit ce jour-là. À l’échelle nationale, Moscou ordonna de classer l’accident de Mayak comme « secret militaire » ; les médecins n’avaient pas le droit de mentionner la radioactivité dans leurs diagnostics, les publications scientifiques furent censurées et les villages contaminés purement et simplement effacés des cartes officielles.

Toute communication sur l’événement passait par le KGB (Comité pour la sécurité de l’État), qui imposait le silence et intimidait toute personne désireuse d’en savoir plus ou de dire la vérité. Ainsi, en dehors de la zone touchée, même la population soviétique ignorait qu’une telle tragédie avait frappé son propre territoire.

Ce n’est qu’en 1976 que le biologiste soviétique Jores Medvedev, exilé à Londres après avoir été déchu de ses fonctions en URSS, osa publier dans la presse scientifique occidentale les premiers récits détaillés sur Kychtym. Ses révélations, fondées sur des témoignages de survivants et sur l’analyse des données médicales soviétiques, brisèrent pour la première fois l’omerta imposée par Moscou.

La CIA (Central Intelligence Agency) elle-même n’était pas dupe et était parfaitement au courant de la situation. Dès 1960, ses réseaux d’informateurs et les clichés pris par les avions espions U-2 ont permis de reconstituer précisément ce qui s’était passé à Mayak. L’agence américaine aurait pu utiliser cet accident pour servir la propagande américaine, mais c’est l’inverse qui s’est produit.

Officiellement, Washington craignait qu’une révélation publique ne discrédite son propre programme nucléaire civil et militaire. Car aux États-Unis aussi, le site de Hanford, berceau de la bombe atomique, connaissait des fuites radioactives à répétition. À cet égard, exposer au grand jour les manquements soviétiques aurait inévitablement conduit à dévoiler les pratiques dangereuses tolérées sur le sol américain.

Une complicité bien étrange : la CIA et le KGB ont marché main dans la main à propos de Kychtym, ce qui a largement profité à Moscou. Les autorités soviétiques maintenaient le silence total sur l’incident et la CIA minimisait les révélations de Medvedev, allant jusqu’à présenter l’accident comme un événement « secondaire ». Quand les intérêts sont convergents, rien de mieux que de ranger la vérité tranquillement sous le tapis, non ?

Un silence de plomb, qui dura jusqu’en 1989, lorsque la politique de la glasnost (la « transparence » prônée par le président Gorbatchev pour assouplir la censure) força les autorités soviétiques à reconnaître officiellement l’accident. Il fallut encore des années d’études et de publications pour que la communauté internationale place l’accident de Kychtym à la troisième place des plus graves catastrophes nucléaires civiles de l’histoire, après celles, plus médiatisées, de Tchernobyl et de Fukushima. Aujourd’hui encore, Kychtym n’est pas l’objet de discussions publiques en Russie, même si Vladimir Poutine, en 2007, a signé un décret qui accordait une reconnaissance officielle aux survivants et aux « liquidateurs » de la catastrophe. Un geste politique qui n’a jamais débouché sur une commémoration publique digne de l’ampleur du désastre. Reconnu, mais jamais honoré : comme une cicatrice qu’on cache sous un uniforme bien repassé.

-

Encore un article passionnant